Schlagerstar Vanessa und Rapper Forty sorgen für einen tanzbaren Ohrwurm:

Phonetik ab A1: Die Ich- und Ach-Laute üben mit Vanessa! Wann spricht man -ch als Ich-Laut und wann als Ach-Laut? Falls Ihre Lernenden beim Sprechen nicht differenzieren, hier ein Trick zur Unterscheidung:

- Beim Ich-Laut vibriert der Kehlkopf nicht. Die Zunge ist hinter den unteren Vorderzähnen und der Gesichtsausdruck zeigt ein leichtes Lächeln.

- Der Ach-Laut wird im Kehlkopf gebildet. Wenn man beim Sprechen die Hand auf die Kehle legt, kann man eine Vibration spüren.

Wenn Sie möchten, dass Lernende selbst Informationen finden, die ihnen helfen, phonetische Phänomene zu verstehen und Regeln zu formulieren, könnten Sie mit der SOS-Methode arbeiten:

- Schritt 1: Lernende sammeln im Text Wörter mit -ch

- Schritt 2: Lernende ordnen die Wörter nach ich-Laut und -ach-Laut

- Schritt 3: Lernende formulieren eine Regel (Im Song hört man den Ich-Laut nach dem Vokal i und wenn es eine Verkleinerung mit -chen gibt; den Ach-Laut nach dem Vokal a und o).

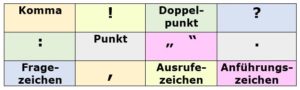

| Ich-Laut | Ach-Laut |

| endlich, sich, ich, mich, nichts, Stückchen | Mitternacht, Dach, noch, Nacht |

Regel erweitern? Nach e, i, ä, ö, ü, ei, eu und bei Verkleinerungsform -chen spricht man -ich. Nach a, o, u, au spricht man -ach